inquisizione

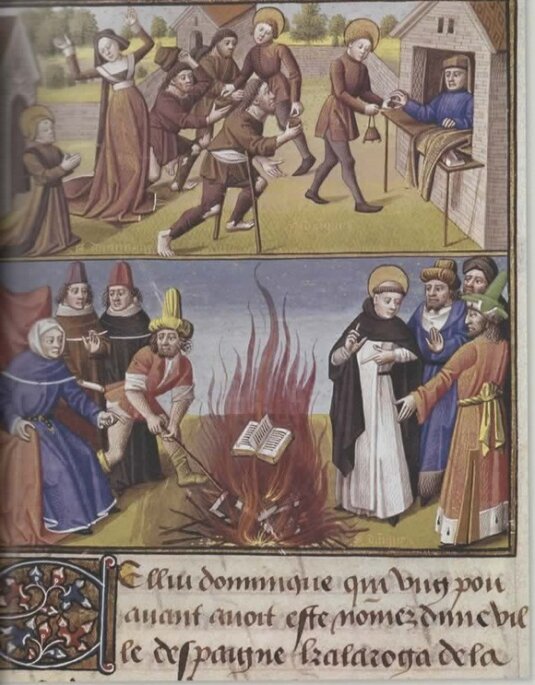

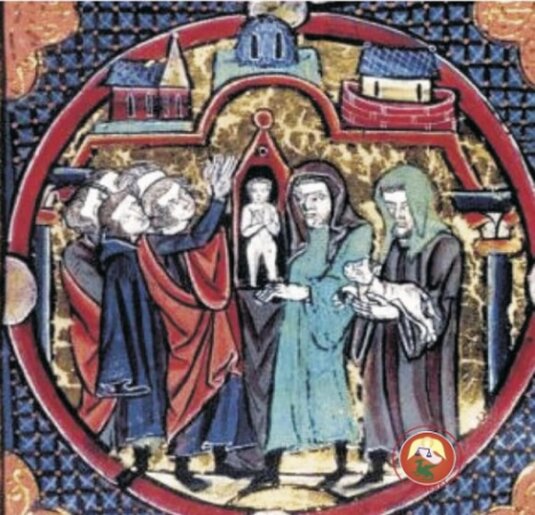

Per combattere il catarismo, la Chiesa cattolica romana creò l'Inquisizione. Prima episcopale, poi, dal 1231, papale, fu affidata a frati domenicani e ai predicatori minori francescani, che divennero giudici delegati nominati dal Papa. Fu Papa Innocenzo III a fornire in modo significativo alla Chiesa i mezzi per sradicare l'eresia. Innocenzo III (1198-1216) fornì all'istituzione papale l'apparato giuridico in grado di consentirle di trionfare sul dissenso religioso dell'epoca. Innanzitutto, attraverso una criminalizzazione parossistica dell'eresia: già nel 1199, con la bolla Vergentís in senio, il nuovo papa, giurista di formazione romana, definì gli eretici come criminali di lesa maestà contro Dio, quindi punibili con la morte. Ciò aprì la porta a qualsiasi vera repressione e avrebbe presto contribuito a fornire un quadro di legittimità alla Crociata contro gli Albigesi (1209) e poi all'Inquisizione (1233). Fu ancora Innocenzo III che, al Concilio Lateranense IV (novembre 1215), riuscì a promulgare le solenni costituzioni che definivano meticolosamente l'ortodossia della fede cattolica, da un lato, stabilendo come dogmi la transustanziazione eucaristica e il culto della croce; dall'altro, le mille pestilenze e abominazioni dell'eresia.Si iniziò quindi ad agire in alcune aree meridionali della cristianità, nella regione occitana, all'interno delle contee di Tolosa e Foix e delle viscontee di Trencavel di Carcassonne, Albi, Béziers e Limoux, ma anche in Italia, . Con l'equilibrio di potere in queste regioni meridionali a favore dei leader religiosi indesiderabili, il mezzo per sradicare la dissidenza catara implicava quindi necessariamente una guerra esterna, una guerra santa contro i principi e i loro vassalli che proteggevano gli eretici,che Papa Innocenzo III indisse nel 1208. Si trattava della Crociata contro gli Albigesi (1209-1229), prima crociata in terra cristiana che porterà a un rimescolamento geopolitico a favore del Re di Francia. I feudatari occitani furono espropriati e banditi (faydits). La dissidenza catara aveva perso i suoi protettori naturali. La Chiesa aveva mano libera per sradicare l'eresia che aveva condannato. Questo sarebbe il compito dell'Inquisizione. Il papa aveva indetto una guerra santa, il re l'aveva vinta. Nonostante i grandi roghi e i massacri della crociata, le comunità catare erano ancora numerose e vivaci nel 1229. Ma le condizioni erano ormai mature per la grande eradicazione. Nel paese soggiogato, con il pieno appoggio del nuovo potere reale, il papato fu in grado di istituire facilmente, a partire dal 1233, e di mettere a punto lo strumento assoluto destinato a "estirpare l'eresia". L'Inquisizione, Inquísitio heretice pravitatis ("Inquisizione delle perversioni eretiche"), un tribunale penitenziale senza appello, responsabile solo di fronte al papa e che derogava a ogni legge, è più di una macchina infernale: è un'ideologia totalitaria nel vero senso della parola.

Quella della supremazia della "sacrosanta Chiesa Romana", al di fuori della quale non c'è salvezza", su ogni potere civile o giustizia; persino soppiantando, a livello locale, i tribunali vescovili. Questa ideologia di riprovazione universale e di repressione dell'eresia, insegnata nell'università di combattimento fondata a Tolosa dai vincitori, è predicata dal pulpito dalla "nuova pastorale" degli ordini mendicanti, francescani e soprattutto domenicani, ai quali è direttamente affidato l'ufficio dell'Inquisizione. L'Inquisizione, che è anche l'istituzione politico-religiosa di questa repressione, può funzionare solo con l'ausilio della forza, il braccio armato del re. Il braccio secolare supremo è il re capetingio, i suoi nobili, i suoi grandi ufficiali, i suoi agenti, che sono ormai ovunque e senza i quali nessuna coercizione sarebbe possibile. Tuttavia, l'Inquisizione confessa, indaga, incrimina, giudica, imprigiona e condanna a morte. Il braccio secolare del potere reale è lì per costringere, sorvegliare ed eseguire. Inquisitio significa inchiesta. È l'indagine ufficiale, universale e sacra sulla depravazione eretica. Nessuno può legalmente opporsi o resisterle. Questa indagine opera secondo il modello sacramentale della confessione, ma utilizza gli strumenti giuridici del diritto romano per svolgerla. Gli inquisitori, prima di tutto, sono uomini religiosi – solitamente Dorninicani – ai quali il Papa delega il compito di condurre una confessione generale di un popolo cristiano generalmente sospettato di eresia, al fine di riportarlo all'unità della Chiesa. A partire dagli anni '40 del Duecento, e in modo decisivo dopo la caduta di Montségur (1244), si recarono in grandi missioni investigative in tutto il paese, con la loro burocrazia di notai e la loro scorta di soldati. In ogni parrocchia, dopo aver predicato la santa denuncia, ascoltano la confessione obbligatoria di tutti gli adulti, uomini sopra i quattordici anni e donne sopra i dodici, per far loro confessare tutto ciò che hanno commesso in termini di eresia e tutto ciò che sanno su ciò che hanno commesso gli altri: vicini, amici, coniugi, figli e persino il loro parroco. Solo la sincerità delle loro confessioni otterrà loro l'assoluzione. Precursori delle indagini moderne, incrociavano e verificavano le testimonianze, vanificando qualsiasi tentativo di fuga. Dopo il 1250, si stabilirono al sicuro nelle città episcopali, a Tolosa, Carcassonne e Albi, dove avevano una propria casa e una prigione, dove convocavano i sospettati, a volte interi villaggi alla volta. Le deposizioni venivano registrate dai notai in registri, costituendo veri e propri dossier investigativi, alimentati da denunce, le cui ramificazioni si estendevano a tutte le reti di resistenza dei dissidenti da sradicare.

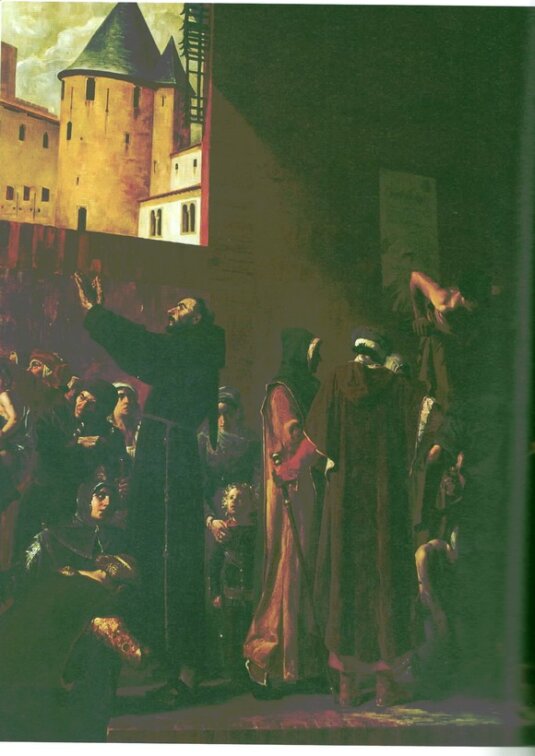

Alcuni storici lodano la modernità dell'interrogatorio dell'Inquisizione, che consente all'indagato di rispondere alle domande, o persino di difendersi, cosa che il diritto consuetudinario feudale certamente non faceva. Il sistema inquisitorio, tuttavia, getta lo sventurato nelle fauci di una trappola terrificante. Non sa quali accuse gli vengono rivolte, chi lo ha denunciato, né cosa sappia o ignori l'onnipotente inquirente. Come può proteggere se stesso o la sua famiglia? Sa anche che qualsiasi esitazione nella sua risposta equivarrà a una bugia in tribunale e gli farà guadagnare le condanne più severe. Costretto a denunciare e confessare, indebolito dal tempo trascorso in isolamento, si difende come meglio può, usando stratagemmi come accusare i morti, ormai salvi. La tortura fu autorizzata dal papato presso il Santo Tribunale a partire dal 1252. Non sembra che fosse ampiamente utilizzata. Inutile per i monaci catari, i buoni uomini e donne catturati, che non cercavano mai di nascondere la propria fede, anche se, a volte, solo per poi rinunciarvi, veniva applicata solo ai credenti che si rifiutavano di collaborare . I metodi più comuni erano lo stiramento alla ruota o lo schiacciamento delle dita in morse, i sinistri "bastoni". La forza dell'Inquisizione risiede soprattutto nella sua capacità di impressionare il popolo cristiano, quotidianamente, attraverso l'abile e insidiosa propaganda istigata dal ministero pastorale domenicano, sulle piazze delle cattedrali, attraverso il grande spettacolo di massa del suo trionfo, messo in scena durante le solenni sessioni dei sermoni generali.

A gruppi interi, coloro che sono costretti a pentirsi dell'eresia ricevono pubblicamente la loro condanna, segnando l'inesorabile trionfo della sacrosanta Chiesa romana sulle forze del male La funzione mediatico-pedagogica dei sermoni di condanna sulla folla è evidente. Gli inquisitori siedono maestosamente su un palco. Sono circondati da delegazioni di tutte le istituzioni religiose e civili della città e del paese. Davanti a loro, gli sventurati, liberati dalle loro prigioni, sfilano, fiancheggiati dai soldati Le punizioni che saranno decretate, secondo una fraseologia orribile e pomposa, sono in realtà "sanitarie penitenze", destinate a segnare il ritorno del peccatore all'unità della Chiesa, anche se ciò significa prigione a vita. Solo gli eretici incalliti, i buoni uomini e donne che si rifiutano di abiurare, o i credenti ricaduti nel crimine di eresia dopo una penitenza iniziale dell'Inquisizione, saranno abbandonati al braccio secolare, per essere giustiziati col fuoco. Più che la gravità del crimine di eresia confessato, è la qualità della confessione, spontanea o forzata, a determinare il peso della penitenza imposta dal giudice. Coloro che sono riusciti a guadagnarsi le grazie del tribunale confessando spontaneamente le proprie colpe e denunciando quelle dei propri cari se la caveranno con una pena relativamente lieve, mentre pesanti pene saranno inflitte al ribelle che giunge tardi al pentimento. La penitenza di base è quella dei pellegrinaggi imposti. Il penitente deve recarsi a Le Puy, Rocamadour, Roma, Compostela o persino in Terra Santa, condannati anche a portare le croci dell'infamia: grandi croci di feltro giallo cucite sul petto e sul dorso di cappotti e tuniche, che li rendevano, nel mondo che un tempo conoscevano, degli emarginati mendicanti e disprezzati. Carcere e confisca dei beni andavano generalmente di pari passo. Dalla fine del XIII secolo, gli inquisitori avevano la loro prigione, il Muro, a Carcassonne, Tolosa, Albi e poi a Pamiers. Una lettera aperta dei consoli della città di Carcassonne all'inquisitore Jean Galand, nel 1285, denunciava il Muro come il luogo di tortura e la dimora infernale che era. La pena detentiva variava dal Muro Grande, in una sala comune, dove si avevano alte probabilità di essere rilasciati dopo qualche anno, al Muro Rigoroso, in segrete individuali, o persino al Muro Rigorosissimo, dove si subisce una penitenza perpetua in catene, con il pane del dolore e l'acqua della tribolazione. Curiosamente, le fonti indicano numerosi casi di evasione di prigionieri, generalmente uomini buoni o attivisti per la loro causa, senza dubbio grazie alla complicità di guardie e carcerieri.

Il verdetto assoluto: il rogo

Per i credenti pentiti e i buoni convertiti, il tribunale/confessionale svolge il suo ruolo, favorendo la loro riconciliazione attraverso la penitenza. Ma si può dire che il rogo significhi il fallimento degli inquisitori. Quando il credente indurito o il buon uomo impenitente si rifiutano di rinunciare alla propria fede e quindi di tornare all'unità cattolica, l'Inquisizione non ha più i mezzi legali per agire. Ciò è del resto indicato dalla formulazione di tali sentenze: "Poiché la sacrosanta Chiesa romana non ha più nulla da fare contro di voi a causa dei vostri crimini [...], la abbandoniamo al tribunale secolare". Vale a dire, senza usare il termine "pena di morte", all'esecuzione mediante il fuoco , che certamente si addice meglio all'autorità regia rispetto ad un'istituzione religiosa, La sentenza dell'inquisitore è pronunciata esplicitamente "come segno della dannazione eterna" del condannato, che, ridotto in cenere, non risorgerà per il Giudizio Universale. Come scrisse il cronista ecclesiastico Guillaume de Puylaurens, il fuoco di questo mondo è la porta d'accesso a quello dell'inferno. L'Inquisizione del Papa, egli stesso rappresentante di Dio sulla terra, condanna l'impenitenza per l'eternità. Il credente indurito e il buon uomo impenitente conservano, di fronte alla minaccia del fuoco, la possibilità di pentirsi urgentemente, il che salverebbe loro la vita, poiché la loro punizione viene tramutata in "appropriata penitenza". Il semplice apostata, lo sfortunato credente intrappolato dall'inchiesta per essere ricaduto nell'eresia "come un cane che torna al suo vomito", "incorreggibile per un crimine così enorme", verrà bruciato nonostante tutte le sue suppliche.

Condanna dei morti

Mentre l'Inquisizione doveva ricorrere al sotterfugio del "ricorso al braccio secolare" per giustiziare i vivi, emetteva liberamente una sentenza di rogo postumo contro quei "morti nell'eresia" che erano stati scoperti dall'inchiesta troppo tardi per essere bruciati vivi. Durante le sessioni di sermoni, i defunti ricevevano una sentenza nominale e dettagliata, che stabiliva che dovevano essere "riesumati dalla terra consacrata dei cimiteri se le loro ossa potevano essere distinte da altre ossa cattoliche", poi trascinati per le strade su graticci e infine bruciati nelle piazze pubbliche. Questa pratica di potere religioso era considerata la più abominevole tra il popolo cristiano e fu all'origine di numerose rivolte popolari contro l'Inquisizione. Anche gli edifici che avevano ospitato luoghi di consolazione e altre "cerimonie empie" ricevevano la loro condanna, condannati alla demolizione e all'incendio, il luogo destinato a rimanere maledetto, aperto e disabitato. L'eresia venne sradicata